こんにちはJOJOです! 東京都内で3棟20部屋のアパートを経営しています。

『中古マンションを購入する時に、そもそも値下げ交渉できるんだろうか?』

マンションを買うのであれば、少しでもお得に買いたいですよね。

マンションに限らず不動産は金額がかなり大きいです。たとえ数%の値引きでも、金額に直すと数十万~数百万円になることも珍しくありません。

『売れ残り物件に値下げ交渉したら、1割引きで購入できた』

『老人ホームに引っ越す予定の高齢の所有者から格安で購入できた』

ネット上では、色んな値引き成功談が飛び交っていますが、実際のところ皆さんどのくらい値引きを成功させているのでしょうか。

そこで、今回は次の2点を記事にまとめます。

- 過去の不動産取引事例から導き出した実際の値引き率

- 中古マンションの値引きを成功させるためのコツ

不動産投資家として今まで数々の値下げ交渉を行ってきた経験を踏まえながら、初心者の方でもできる値下げのコツをわかりやすく説明していきますね。

皆どのくらい値下げして購入しているの?

東日本不動産流通機構(通称レインズ)によれば、売出し価格と実際の購入(成約)価格の間にはギャップがあることが分かっています。

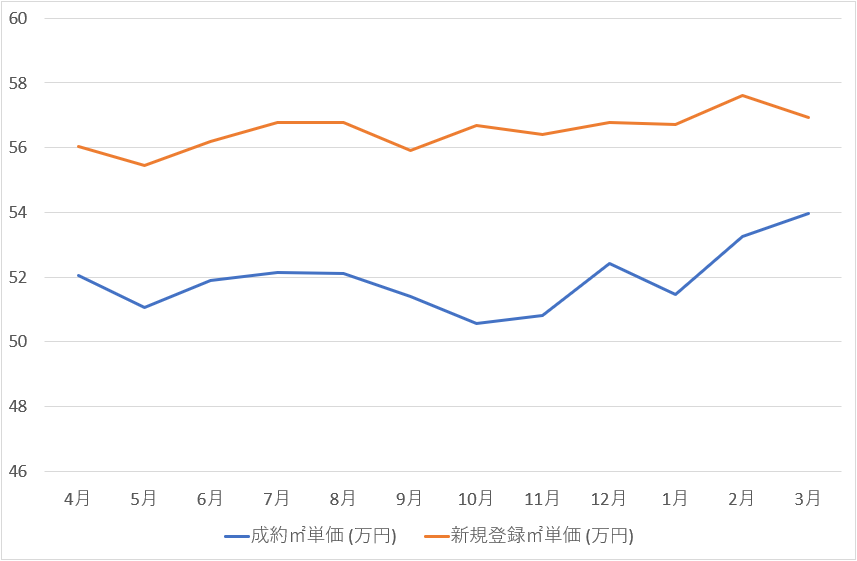

次の表は首都圏の中古マンションの新規登録㎡単価(最初の売り出し価格)と成約㎡単価(実際の購入価格)の推移をグラフにしたものです。

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構 『月例速報 Market Watch<2019 年 3 月度> 』

新規登録価格はどの時期でも成約価格を上回っています。

つまり、新規売出し価格では売買契約がまとまらず、最終的には値下げされて売却されていることを意味します。

中古マンションを購入する際には値下げ販売が一般的ということです。

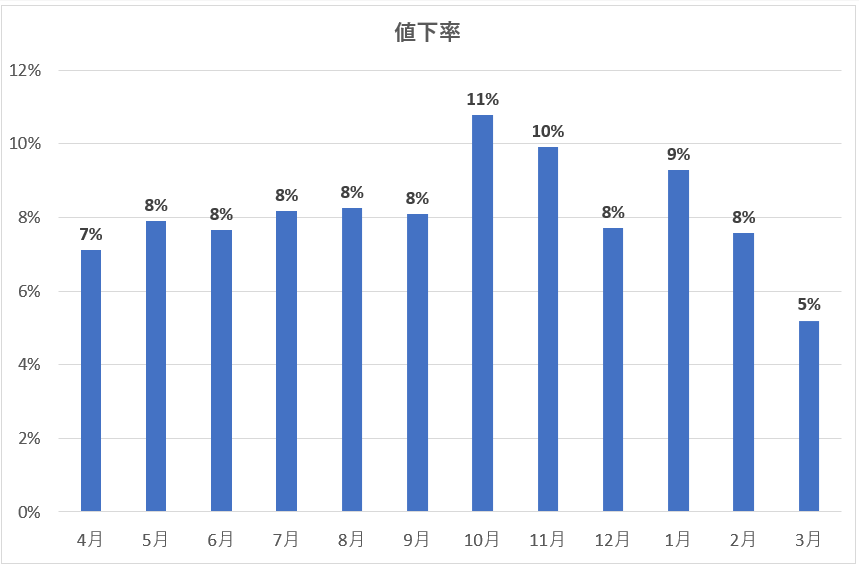

次に、新規登録価格と成約価格の差分(=値下げ幅)がどのくらいあるのかを調べてみました。

値下率は平均すると8%。

つまり、中古マンションを購入する人はだいたい売り出し価格の8%値引きを成功させていることになります。

5,000万円のマンションの場合は、400万円も値下げされているわけです。

結構皆さん思い切って値下げ交渉しているんですね。

そのため、これから中古マンションを購入しようと考えている方は、『値下げ交渉』するのに遠慮する必要はないことを理解しましょう。

不動産の売買に慣れていない方は、価格交渉したら売り主に悪いかなと思ってしまうかもしれません。

でも、数多くの価格交渉を行ってきた僕の経験から言えることは、『売り主のほとんどは価格交渉が入る前提で高めの売出し価格を設定している』です。

もちろん、中には本当にお買い得な物件もあるのですが、少数派です。

そのため、そのようなお買い得物件以外の場合は、ドンドン値下げ交渉するのが当たり前なんです。

なぜならば家電や自動車と違って、不動産には定価がありません。

この世には同じ条件の不動産は存在しないからです。

たとえ同じマンション内にある同じ間取りの部屋であっても、日当たり条件は違いますし、前の持ち主の使い方によって設備の痛み具合も様々です。

そのため、不動産価格に正解はないというのが真実です。

売り主と買い主の双方が納得できれば、どんな価格であっても構わないわけです。

不動産には3つの販売価格がある

不動産には次の3つの販売価格があります。

- 売れればラッキーな割高価格

- 相場並の価格

- 確実に売れる価格

皆様もマンションの売り主だったらどの価格で販売したいでしょうか?

もちろん①の売れればラッキーな割高価格ですよね。

売り主側の不動産会社も売り主の気持ちはよくわかっているので、『まず高めの価格で売りに出してみて、1ヶ月ほど様子を見ましょう』と売り主に提案します。

そのため、売出したばかりの価格は基本的に相場よりも割高です。

それで売れれば売り主にとってラッキーなわけですが、残念ながらそのような割高な値段で売れることはあまりありません。

それは、先ほど見たように、中古マンションのほとんどは最終的に値引き販売されているからです。

販売を開始してから1ヶ月ほど経っても反響がなければ売り主も心配になってきます。

そこでようやく、『もう少し価格に下げたほうが問い合わせが増えますよ』という不動産会社の営業マンの提案に従って、②相場並みの価格に下げることになります。

そして、それでも売れない、もしくはどうしても短期間で売却したい場合には、③確実に売れる価格に値下げするという流れになります。

売出価格が相場並かどうかを判断する方法

この記事の目的は、買い主側が値下げ交渉をして少しでも安く購入できるコツを説明することです。

ただ、何でもかんでも値下げ交渉(指値)をする客は売り主だけでなく、不動産会社からも嫌われます。

売り出し開始したばかりの割高な価格の時に値下げ交渉を行うのは構いませんが、既に相場よりも低い価格にまで値下げしている物件にまで値下げ交渉を行うのは売主側の反感を買いますし、第一買い逃してしまいます。

そのため、販売価格が相場と比べて高いのか、安いのかを把握することが大切です。

不動産の相場を調べるためにはレインズマーケットインフォメーションを使うと便利です。

レインズは国土交通大臣指定の不動産流通機構が管理している不動産総合情報ポータルサイトです。

不動産業者は全ての売買物件をこのレインズに登録する義務があります。

スーモとかホームズといった一般の不動産ポータルサイトでも、売出し中の物件情報を閲覧できます。

ただ、全て売出し価格ですので、実際にいくらの価格で成約したのかはわかりません。

一方でレインズでは実際に売買が成約した価格を調べることができます。

つまり値下げ後の価格を調べることが可能なんですね。

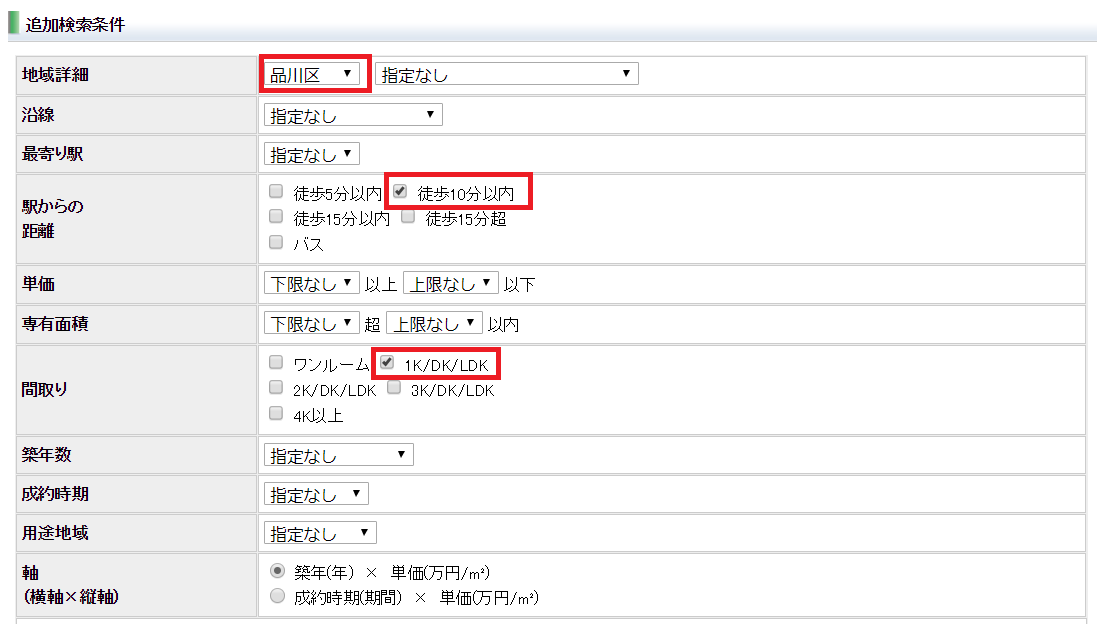

レインズマーケットインフォメーションの使い方は簡単です。

まずマンションか戸建を選び、次に調べたい地域を指定します。

次に、エリア、駅からの距離、間取り等を絞り込みます。

例えば、品川区、徒歩10分以内、1K/LDKの場合だと以下の通り設定します。

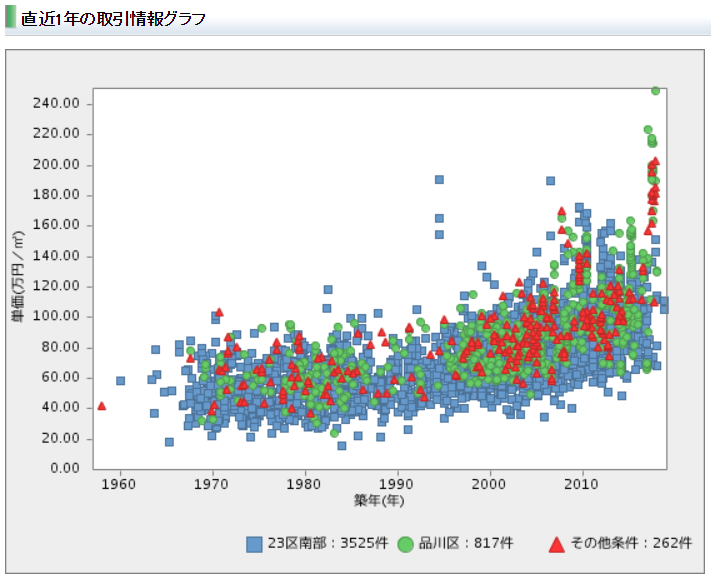

すると築年別の成約単価(万円/㎡)がグラフでわかりやすくでてきます。

例えば2010年築のマンションですと、㎡単価は90万円~140万円と差があることがわかります。

そして購入希望物件の販売単価がこの平均単価(この場合は115万円)に対して割高か割安かをチェックします。

もし販売価格が平均よりも割安であれば、値下げ交渉せずに即決したほうが無難です。

遅かれ早かれ他の人が購入してしまうでしょう。

一方で販売価格が平均よりも割高であれば値下げ交渉の余地があると思います。

このように実際の成約価格の相場を理解した上で、値下げ交渉を行うのか、そのままの価格で購入するのかを判断することが大事です。

値下げ交渉が通りやすい売り主の条件

値下げ交渉が通りやすい売り主にはいくつかのパターンがあります。

売り出してから時間が経過している

売り主は不動産を売却するために不動産仲介会社と契約を締結します。

この媒介契約は基本的に3ヶ月で期限が終了します。

そのため、媒介契約を締結した不動産会社はなんとかして3ヶ月以内に売却をまとめようと努力します。

それでも売れ残った場合は、売り主は別の不動産会社に切り替えるか、既存の不動産会社の契約を延長します。

ポイントは、不動産の売却活動は3ヶ月が節目となることです。

そのため、売却開始してからどのくらい時間が経っているかを把握できれば、売り主の焦り具合も理解することができます。

| 売り出してからの経過日数 | 売り主の気持ち |

|---|---|

| 3ヶ月以内 | まだ様子見。焦って価格を下げようとは思わない。 |

| 3ヶ月~6ヶ月以内 | 価格を下げないと売れないことに気づく。多少の価格交渉なら受け入れたい。 |

| 6ヶ月以上 | 早く売りたくて焦りだす。いっそ大きく値段を下げるべきか迷っている。価格交渉OK。 |

売り出してからの経過日数については、仲介を依頼する不動産会社にヒアリングすれば教えてもらえます。

買い替え

売り主は今所有しているマンションを売却して、新しいマンションを購入しようとしています。

基本的に2重でローンを組むことは難しいため、現在所有しているマンションを早く売却したいと考えています。

多少の値下げくらいなら、通ることが多いです。

特に値下げが通りやすいのは、売り主が高齢者の方で、多少狭くても構わないから駅近の利便性の良いマンションに転居したいと考えているパターンです。

この場合、新しく購入するマンション以上の価格で売れるのであれば、いくらで売れても良いと考える方も多いです。

1-2割引きといった大幅な価格交渉が通ることも珍しくありません。

ちなみに僕の不動産投資家仲間に高齢者の売り主から40%引きで中古戸建を購入した人がいます。

この売り主は田園調布に住む一人暮らしのお婆さんでした。

田園調布の広い屋敷は一人で住むには掃除が大変ですので、横浜に住んでいる娘さん夫婦に近いところのマンションに引っ越しを希望されていました。

戸建にしては広い面積だったためか、なかなか買い手が現れませんでした。

そこに僕の投資家仲間が手を上げ、売り主さんから新居であるマンションの購入費用を聞き出し、その価格とほぼ同等の価格で購入することに成功しました。

離婚

決して喜ばしい話ではないですが、離婚に伴って夫婦共同財産であるマンションを売却して現金化するケースも珍しくありません。

マンションだと財産を分割することができないからです。

この場合も売り主は一刻も早く売却して離婚手続きを進めたいと考えているケースが多いです。

そのため、値引き交渉にも応じてもらいやすくなるといえるでしょう。

相続

相続税の納税期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

高額な資産を相続する場合は、相続税の支払いだけでも相当の金額になります。

そのため、相続する不動産を売却して、相続税の支払いに充てる人も珍しくありません。

また、不動産が遺された場合は、基本的には誰か一人の相続人が相続する必要があります。

ところが不動産以外に財産がない場合は、他の相続人に不利になってしまいます。

そのため、複数の相続人全てに平等に相続できるように、高額な不動産を売却したいというニーズがあります。

相続の場合も期限があるため、売り主は売り急いでいることが多いです。

値引き交渉に応じてもらえる可能性が高いでしょう。

売り主の残債をチェックする

相続以外の売却の場合は、売り主側に残債(住宅ローン等)が残っていることが多いです。

値下げ交渉を有利に展開するために、売り主側の残債を把握することが重要です。

なぜかというと、売り主は残債以下の価格では売りたくても売れないからです。

住宅ローンのような借入を使って不動産を購入している場合は、金融機関が不動産に抵当権を設定しています。

金融機関は残債が返済されない限り抵当権を外してくれません。

そのため、売り主はなんとしてでも残債以上の価格で売る必要があります。

『売り主の残債なんて教えてくれるの?』と思うかもしれません。

もちろん売り主に聞いても教えてくれませんが、予想することはできます。

その方法は、登記簿を見ることです。

登記簿の乙区という欄には『抵当権』に関する情報が記載されています。

つまり、売り主が不動産を購入する(所有権を移転する)時に、どの金融機関からいくらローンを借りたかが全て記載されています。

ローン金額と、購入した時期が分かれば現時点での残債を予想することができます。

そして、売出し価格と残債の間に乖離がある場合は、残債まで価格が下る余地があることがわかります。

一般の方であればここまでチェックしないかもしれませんが、僕たち不動産投資家が投資用物件を購入する時は当たり前のように登記簿から残債を予想します。

登記簿は売り主側の不動産会社に言えばもらえることがほとんどです。

売り主の残債を調べて、有利に価格交渉を進めましょう。

値引き交渉の上手な進め方

このように値引き交渉できることがわかると、根拠がないのに大幅な指値を行う人がいます。

ただ、僕の経験上根拠がないのに指値を行っても売り主から断られることが多いです。

売り主も人間です。

何の理由もないのに大幅な指値をしてくる買い主のことを快く思わないでしょう。

そのため、値引き交渉する時には、『値引きの理由』を売り主に説明することが大事です。

僕のオススメは金融機関に『値引きの理由』を言わせるやり方です。

まず、本気で欲しい物件が見つかったら金融機関に融資の打診をしてしまいます。

そして、融資の内諾を取った後で、売り主に価格交渉します。

その時に『この物件が欲しいのですが、金融機関に融資を申し込んだところ、この価格までしか融資が出ませんでした。なんとかこの価格にまで値下げしてもらえないでしょうか?』と相談します。

売り主側にしても、既に融資の内諾が取れているのは大きなプラス材料です。

売り主が値下げを了承すれば、買い主は確実に購入してくれるからです。

更に、『この金額でしか融資がでないから値下げしてほしい』という明確な理由があるため、売り主も納得しやすいです。

僕はこのように融資の内諾を先に取ってから売り主に交渉するやり方で、売出し価格1.2億円の土地を9,800万円に値下げして購入したことがあります。

まとめ

- 中古マンションは平均して8%値下げされて成約している。

- レインズを活用して、販売価格が相場と乖離しているかどうか調べる。相場より高ければ

- 値下げ交渉の余地あり。

- 値下げ交渉が通りやすい売り主の条件を理解する。

- 登記簿から売り主の残債を予想して、価格交渉を有利に進める。

- 融資内諾を取ってから、融資上限金額を理由に売り主に価格交渉する。

この記事で取り上げたコツを使えば、投資家の方も一般の方も値下げ交渉の可能性をグッと上げることができると思います。

一緒に頑張りましょう!

関連記事

お宝物件の探し方

初心者が区分マンション投資をする際の注意点をわかりやすく説明しています。

融資が厳しい今でもできる不動産投資手法を解説しています。

初心者が不動産投資を始める前に読んでほしい記事をまとめています。